Michael Jordan: Mehr als ein Athlet (I)

Michael Jordan gilt vielen als der beste Basketballer aller Zeiten. Zugleich reicht die Bedeutung des Ausnahmekönners weit über den Spielfeldrand hinaus. In einer Trilogie spüren wir daher der Ikone „MJ“ in ihrer Vielgestaltigkeit nach. Der erste Teil beleuchtet den schwarzen Ausnahmeathleten „Air Jordan“.

Michael Jordans Geschichte wird gerne erzählt. Sie beschreibt eine einnehmende Erfolgsgeschichte. Die weltweite Popularisierung des Basketballs – wie wir ihn heute erleben, ausüben und konsumieren – ist mit ihr untrennbar verbunden. In unzählige Biografien von Fans und Spieler:innen hat sie sich eingeschrieben. Wie ihr Protagonist steht sie für Basketballexzellenz; sie ist kollektiv wirkmächtig und zugleich individuell bedeutsam.

Als Heldengeschichte stellt sie den hart erarbeiteten Aufstieg, Erfolg und die Wiederkehr eines charismatischen Ausnahmeathleten dar. Gemeinhin anerkannt als bester Basketballer aller Zeiten, setzte „MJ“ übersportliche Maßstäbe. Gefeierter Individualismus und Wille zur Dominanz, herausgestellte Höchstleistungen und Glanzpunkte bestimmen die Meistererzählung.

Jordan strebte danach, sich selbst zu verwirklichen und aus sich ein erfolgreiches Projekt zu machen. Als Ikone repräsentiert er die neoliberale Ich-Gesellschaft, die harte Arbeit an sich selbst und die verheißungsvolle Erfüllung des Selbst. Eine Überhöhung des Selbst liegt dabei kultürlich nicht fern.

So handelt seine Triumphgeschichte von „His Airness“ – oder gar von „God disguised as Michael Jordan“, der in seinen luftgepolsterten Nike-Sneakers erdgebundene Brüche und Widersprüche anmutig überflügelt. „Who said a man was not meant to fly?“, fragte „Air Jordan“ einst rhetorisch.

Gewiss, hin und wieder wurde der gepflegte Mythos des Überfliegers abgedämpft. Durchaus begründet war von Charakterschwächen und Schattenseiten die Rede. Es hieß: „MJ“ sei ein selbstzentrierter Ehrgeizling, pathologischer Spieler und rücksichtsloser Wettkämpfer. Besessenheit, Maßlosigkeit und Perfektionismus wurden diagnostiziert.

Nach der aktiven Karriere wurde Jordans Führungskompetenz als Basketballmanager und Mehrheitseigner seiner Heimatfranchise der Charlotte Hornets infrage gestellt. Zumal sein eigenwilliger Modestil für Spott sorgte und er später nicht als gottgleicher Sieger, sondern als „Crying Jordan“ durch das Netz flottierte.

Bis heute tut solche Aufmerksamkeit seinem Status als kulturelle Ikone und besten Basketballer aber keinen Abbruch. Indes sollte die gerne bemühte „GOAT“-Behauptung nicht überstrapaziert werden. Denn sie ist nicht verifizierbar, bedeutet ein vorzeitiges Ende der Geschichte und stellt deshalb eine große Luftnummer dar.

Apropos „Air“. Auffällig ist, dass die Erzählung von Jordans Meistergeschichte zumeist im luftleeren Raum stattfindet. So wird „MJs“ Vorzeigekarriere allenfalls am Rande in den gesellschaftlichen Rahmen eingebunden. Soziale und kulturelle Möglichkeitsbedingungen werden daher kaum beleuchtet.

Sicher, Basketballjournalismus hat einen anderen Fokus, der auf dem Sport liegt. Er zoomt an das Spiel heran, erhellt Potenziale, durchleuchtet Befähigungen und erbrachte Leistungen. Nur wird dabei zu oft ausgeblendet, dass die durch heroisierte schwarze Athleten dominierte Basketball Association nun einmal keine heile Parallelwelt ist. Vielmehr ist sie in einer zutiefst ungleichen, rassistischen US-Gesellschaft beheimatet. Die NBA und ihre Akteur:innen sind ein Teil von ihr.

Nach wie vor bestimmen in den USA Hautfarbe und Herkunft die Chancen auf gesellschaftliche Anerkennung und Teilhabe. Weiterhin herrscht, besonders für arme schwarze Menschen, ein alltäglicher amerikanischer Alptraum vor: unfreiwillig gelebte Armut und erlebte Ausgrenzung, die gerade in virulenten Zeiten eine katastrophale Wirkung entfalten.

Während eine Gesellschaft ohne Klassismus und Rassismus eine soziale Utopie bleibt, wird die systemische Ungleichheit auch durch positive schwarze Präsenz überblendet. Nicht zuletzt tragen die im medialen Scheinwerferlicht agierenden afroamerikanischen Sportstars und -sternchen dazu bei. Trotz ihres augenscheinlichen Schwarzseins üben sie auf weiße Fans und Konsumierende eine beispiellose Anziehungskraft aus.

Anhand von Michael Jordans Geschichte kann dieser aufscheinende Widerspruch – Ausgrenzung vs. Anbetung – verstehbar gemacht werden. Kultürlich ist hierfür ein anderer Erzählansatz notwendig. In diesem steht der prototypische Superstar und erklärte „GOAT“ als Afroamerikaner im Blickpunkt.

Es gilt auf den Akteur zu schauen – seine Spielweise, Lebensführung und Selbstpräsentation mit seinem zu wenig belichteten Schwarzsein ins Verhältnis zu setzen. Zugleich wird der gesellschaftlichen Wahrnehmung und kulturellen Bedeutung Jordans nachgespürt.

Hier ist also weder eine farbenblinde Wohlfühl-Heldengeschichte noch ein empörter Rassismus-Aufschrei zu erwarten. Auch spielen Auszeichnungen, Meisterschaftsringe, Ranglisten und Statistiken in dieser Geschichte kaum eine Rolle.

Stattdessen wird in einer Trilogie eine sozialkritische Perspektive auf das Phänomen „MJ“ geworfen. Es wird eine retrospektive Annäherung vollzogen, die die etablierte Jordan-Geschichte differenziert betrachtet, sie ergänzt und idealerweise zum Nachdenken anregt.

Schauen wir hierzu im ersten Teil auf den afroamerikanischen Ausnahmeathleten, der als „Air Jordan“ die Basketballwelt eroberte.

Erster Teil: Looking B(l)ack

„Is Michael Jordan black?“ Auf diese Frage entgegnete Jerry Reinsdorf emphatisch: „Michael has no color.“ Der langjährige Eigner der Chicago Bulls (seit 1985) weist damit auf Jordans angenommene „Farblosigkeit“ hin, die eine Erhellung seines Schwarzseins erschwert.

Als Lichtgestalt wurde er nicht explizit als „schwarz“ beschrieben. Vielmehr waren die ihm beigemessenen Bedeutungen meist unterschwellige Botschaften, die dennoch mit seinem Schwarzsein spielten.

Zudem: „MJ“ selbst vermied es tunlichst, sich öffentlich zu seiner Hautfarbe und gesellschaftspolitischen Themen zu äußern. Apolitisch bezog er während seiner aktiven Zeit keine Stellung. Vielmehr formulierte er den farbenblinden Wunsch, „to be neither black nor white – to be viewed as a person“ (der in gewisser Weise an Pop-Ikone Michael Jackson erinnert).

Jenes scheinbare Stillschweigen zieht entgegengesetzte Lesarten nach sich: Wohlwollend kann es als Indiz für gesellschaftlichen Fortschritt und Wandel angeführt werden. Eine weniger optimistische Sichtweise sieht Jordan als eine Ausnahmeerscheinung – deren gefeierte Meisterleistungen den andauernden strukturellen Rassismus lediglich bemänteln und von nötigen Gegenmaßnahmen ablenken.

Hingegen lässt sich „MJs“ Bedeutsamkeit und Beliebtheit nicht nach einfachem Entweder-oder-Muster erklären. Es müssen also beide Lesarten einbezogen werden.

Mitte der 1980er Jahre spielte sich Jordan ins nationale Rampenlicht. Seine Leistungen für die North Carolina Tar Heels, Team USA und als Rookie im Trikot der Chicago Bulls beeindruckten.

Schon hier ist auffällig, wie selten sein Schwarzsein direkt angesprochen wurde. Fast ausschließlich konzentrierten sich die Berichterstatter (es handelte sich zumeist um weiße Männer) auf seine bemerkenswerten athletischen Einzelleistungen. Sofern man auf Jordans Hautfarbe überhaupt Bezug nahm, dann um ihn als Verkörperung einer Gesellschaft ohne Schranken darzustellen. Der erspielte amerikanische Traum lässt grüßen.

Solch eine farbenblinde Rahmung wurde auch bestärkt durch „MJs“ stillschweigende Zurückhaltung im Verlauf seiner Karriere zur Norm. David Halberstams weithin gewürdigte Jordan-Biografie „Playing for Keeps“ ist hierfür beispielgebend.

Die Ausklammerung von „MJs“ Schwarzsein begründet Halberstam damit, dass Jordan kein schwarzer Vorkämpfer sei. Weder musste noch wollte er die Mehrheitsgesellschaft herausfordern, um erfolgreich zu sein. „Precious little had been denied him because of his race“, lautet das Argument des angesehenen Autors.

„Treat everyone the same“

Denn Michael Jeffrey Jordan wuchs nicht in Armut, sondern in einer Mittelklasse-Familie in der Kleinstadt Wilmington an der Atlantikküste North Carolinas heran. Er erfuhr Liebe und Fürsorge. Die siebenköpfige Familie führte dank der gut verdienenden Eltern ein relativ privilegiertes Leben.

Dafür forderten Deloris und James Jordan von ihren Kindern nicht nur Disziplin, Erfolgsstreben und Hingabe ein – sie waren auch darauf bedacht, „that they be neither blinded nor burdened by race“. In der Übergangsgesellschaft der ausgehenden Rassentrennung galt es sein Bestes zu geben und nach den Regeln zu spielen. Nicht zuletzt aus Selbstschutzgründen. Der elterliche Grundsatz „treat everyone the same“ prägte sich ein.

Beim Besuch kürzlich integrierter Schulen, mit weißen Freunden und in ehrgeizigen Sportduellen konnte ihn der junge Mike Jordan einüben – was nicht immer gelang.

Er wurde mit dem N-Wort konfrontiert und verspürte blinde Wut. Schließlich herrschte im amerikanischen Süden der 1960er und 70er Jahre teils offener Rassismus vor, der sich auch auf den Straßen von Wilmington in gewaltsamen Konfrontationen entlud. Der Ku-Klux-Klan marschierte, ein Brandbombenanschlag wurde verübt, und die Nationalgarde griff ein. Es gab Tote, Verletzte und unverhältnismäßige Haftstrafen.

Jordans Kindheitsidylle sollte also nicht überzeichnet werden. Gewiss, ihm und seinen Geschwistern boten sich vergleichsweise gute Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe. Denn seine Familie gehörte zur kleinen Minderheit der schwarzen Mittelschicht, die in ihrem hoffungsvollen Streben nach Respektabilität und Wohlstand ein farbenblindes Leben anvisierte. Mit einem bessergestellten sozialen Umfeld hatte Mike Jordan schlichtweg Glück.

Daher wäre es fatal, die gleichzeitig bestehende ausgeprägte Armut, berufliche und residentielle Segregation, die geringen Bildungschancen sowie die rassistische Stereotypisierung und Strafverfolgung schwarzer Menschen zu ignorieren.

Jedoch tragen solche Aufstiegserzählungen wie „Playing for Keeps“ dazu bei, dass die Prinzipien und Privilegien weißer Vorherrschaft weder aufgezeigt noch problematisiert werden. Auch weil die vermeintlich „post-rassische“ US-Gesellschaft, die durch Angst und Debattenlosigkeit regiert wird, auf ihnen gründet, ja beharrt. Afroamerikanische Teilhabe wird dadurch vielfach verunmöglicht. Schrankenlose Wohlfühlgeschichten helfen kaum weiter.

Nochmal: „MJ“ profitierte von vorteilhaften Start- und Standortbedingungen. Im Gegensatz zur großen Mehrheit der schwarzen Bevölkerung blieben ihm und seiner Familie Armut, Ausgrenzung und deren zerstörerische Konsequenzen weitgehend erspart.

„Born to dunk“

Nach dem Erwachsenwerden in North Carolina richtete sich die öffentliche Aufmerksamkeit zu Beginn seiner Profikarriere auf den athletischen Körper. Jordans anscheinend natürliche Befähigung, sein agiles und anmutiges Spiel stand im Blickpunkt.

Häufig reduzierten ihn die Berichterstatter auf sein körperlich expressives Basketballtalent. So wurde „MJ“ als „the greatest natural basketball talent“ gehandelt. Er sei „the flashiest men’s player“, „who penetrates the defenses of opponents to slam“. Das Etikett „born to dunk“ blieb haften.

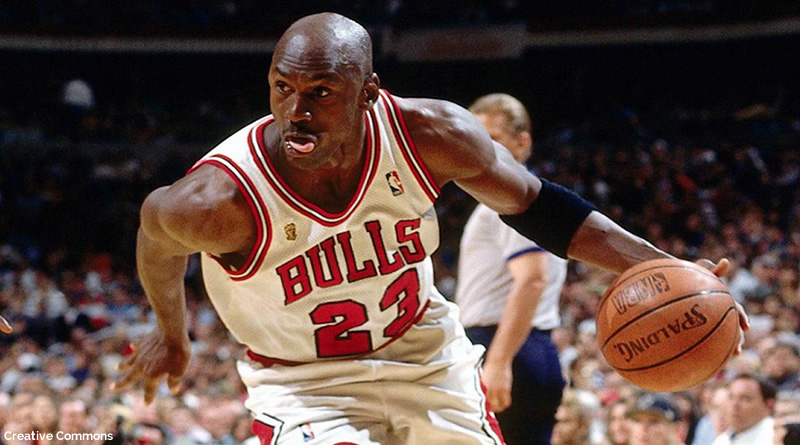

Keine Frage, in den neun Spielzeiten (1984-1993) vor dem ersten Rücktritt begeisterte Jordan durch seine immense Schnelligkeit, den explosiven Korbdrang und seine sprunggewaltigen Abschlüsse über Ringniveau.

Dabei war der unnachgiebige Korbjäger hochgewachsen, körperlich robust, verfügte über große, kräftige Hände und eine hervorragende Ball- und Körperkontrolle, die seine Slasher-Spielweise ebenso begünstigte. Kein Gegenspieler konnte „MJ“ mit fairen Mitteln alleine davon abhalten, den Korb zu attackieren (siehe „Jordan Rules“) – wo er den Angriff dann hochprozentig, oftmals spektakulär abschloss. Zumal er auch all die Freiwürfe (neun pro Partie bis 1993) sicher verwandelte.

Besonders die artistischen Bewegungen und innovativen Dunks, die die One-Man-Show mit der Nummer 23 in der Luft brachte, schienen der Schwerkraft zu trotzen. „He defies gravity on the court“, betonte einst David Stern, der Jordans Lufthoheit als NBA-Commissioner gewinnend zu vermarkten wusste.

Derweil ist es durchaus problematisch, dass Jordans publikumswirksames Offensivspiel zunächst vor allem auf seine Körperlichkeit zurückgeführt wurde. Denn diese Vereinfachung befeuerte ein hartnäckiges rassistisches Stereotyp, das schwarzen Männern eine angeborene Athletik und physische Überlegenheit zuschreibt. Die ihnen zugesprochene Körperlichkeit wird hierbei oft als Ausgleich abgesprochener kognitiven Fähigkeiten gedeutet – was dann einer Entmenschlichung gleichkommt und schwarze Unterlegenheit bedeutet.

Indem man schwarze Athleten implizit zu primitiven Anderen macht, sie in Naturnähe rückt – was nicht nur in den USA mit unterschiedlicher Zuspitzung seit jeher geschieht – , ist es möglich, ihre Dominanz und elektrisierenden Darbietungen zu erklären, aber auch zu relativieren. Ohne dass Akteure als schwarz benannt werden, kann durch diesen überkommenen Körper-Geist-Dualismus rassistische Differenz erzeugt, bejaht und biologisch begründet werden. „Born to dunk“ eben.

Angeblich rein natürliche Vorteile gehen dabei schnell mit inhärenten Defiziten einher. So werden soziokulturelle und politisch-ökonomische Kräfte nicht selten ausgeschlossen, die aktive Arbeit an sich selbst häufig ausgeblendet. Auch setzt man dem körperlich bestimmten Performer gerne den zerebralen weißen Idealtypus entgegen. Dieser erzielt Höchstleistungen und Erfolge durch ehrliche, harte Arbeit und ein hohes Spielverständnis. „Larry Legend“ etwa, lässt als unfreiwilliger Posterboy grüßen …

Historisch betrachtet, sei überdies eingeworfen, dass „Spielintelligenz“ im Zuge der Integration des US-Profisports (ab 1950) zu einem Thema wurde. Nicht zuletzt, um schwarze Athleten weiterhin auszuschließen oder sie sodann in sekundäre Spielerpositionen zu drängen.

Ein hohes Spielverständnis war als unfundierte wie unkonkretisierte Legitimationsbehauptung demnach lange weißen Spielern vorbehalten. Afroamerikaner sahen sich hingegen auf ihre Körperlichkeit herabgesetzt und somit einer rassistischen Stereotypisierung ausgesetzt, die abgeschwächt bis heute nachwirkt.

Dass Jordan das Stereotyp des schwarzen Naturtalents in den 90er Jahren überflügelte, ist Teil seiner Erfolgsgeschichte. Er selbst prägte sie mit, indem er unter anderem übermäßige Muskelspiele vermied sowie auf Finesse, Skills und Understatement setzte.

Der Rolle des (physisch) „bedrohlichen Schwarzen“ entsagte „MJ“. Vielmehr übernahm er den konservativen Part des ungefährlichen Überfliegers (später mehr dazu in dieser Trilogie). „He can truly fly“, stellte der Novellist John Edgar Wideman pointiert heraus.

In bahnbrechenden Werbekampagnen griff der Sportartikelhersteller Nike das Motiv des Überfliegers und dessen Spiel über Ringniveau auf. Eigen- und Markennamen wie „Air Jordan“ und „His Airness“ gelten heute als legendär. Die „Jordan Wings“ und das weltbekannte „Jumpman“-Logo (seit 1988 das offizielle Signet) waren wegweisend.

Als Dunking-Ikone mitverantwortete „Air“ den Basketballboom der 90er Jahre. Mit den feierlichen Worten der NBA: „Together Jordan and the dunk became international sensations.“

Hinzu kam „MJs“ fabulöse „Hang Time“, die seine Lufthoheit veranschaulichte und der Vermarktung diente. Diese Illusion, die Schwerkraft zu überwinden, um sekundenlang in der Luft zu schweben, beruhte auf seiner Sprungkraft, der Körperkontrolle und Anmut seiner Bewegungen.

Jordan erhob „the dreamy ozone of flight without wings“ (Wideman) zu einer einnehmenden Kunstform. „Hang Time“ wurde als Schlagwort salonfähig, um das athletische Vermögen afroamerikanischer Spieler und das Spektakel schwarzer Körperlichkeit zu beschreiben.

„The Afro-American game I have“

Wie Jordans telegene Spielweise, ist der US-Basketball nachhaltig mit Schwarzsein verbunden. Offenkundig ist im Amateur- und Profibereich eine seit den 60er Jahren zunehmende Dominanz durch schwarze Spieler erkennbar. Indes liegt die Assoziation der Sportart mit Schwarzsein in einer afroamerikanischen athletischen Ästhetik begründet – einer kulturellen Ausdrucksform und bestimmten Art Basketball zu spielen, ja zu zelebrieren.

Dabei ist diese Kulturform, vergleichbar mit Hip-Hop und Jazz, mit denen Basketball oft ins Zusammenspiel gebracht wird, als bedeutsamer Teil afroamerikanischer Kultur zu verstehen. Mithin ist jenes Sichverhalten soziokulturell bedingt und wie die verschiedenen Stilformen, mit denen es fusioniert und konkurriert, nicht an die Hautfarbe der Akteur:innen gebunden.

Gleichwohl wird diese Spielweise, der Playground-Basketball, als „schwarz“ wahrgenommen und markiert. Spieler:innen und Spielstil werden auf den Freiplätzen, im postindustriellen urbanen Raum verortet – in einer als „schwarz“ imaginierten Umgebung. Dieser „Concrete Jungle“, den „MJ“ in Chicago kennenlernte, gilt als sozialer Brennpunkt und nährt die Faszination bzw. Furcht der weißen Mehrheitsgesellschaft; wobei der rassistisch aufgeladene Begriff des „urbanen Dschungels“ die Naturnähe der mehrheitlich nicht-weißen Bewohner:innen und Ballspieler:innen nahelegt.

Zudem umfasst der Playground-Stil Spielelemente, die das Stereotyp schwarzer Körperlichkeit und somit rassistische Differenz bestätigen können. Jedoch birgt er auch viele positive Implikationen, etwa als Kommunikationsort und Ausdrucksform afroamerikanischer Gemeinschaft und Gestaltungskraft.

Kareem Abdul-Jabbar, der als Heranwachsender oft den legendären Rucker Park in Harlem besuchte, brachte diese übersportliche Bedeutung wie folgt auf den Punkt: „These were philosophers out there, every one-on-one a debate, each new move a breakthrough concept, every weekend another treatise. I took the seminar every chance I could.“

Wie sieht er nun aus, „the African-American way of playing basketball“ (Wideman)? Kurz gesagt wie eine vielseitige, athletisch-ästhetische Kreativperformance, die je nach Lokalität und Akteur:innen variiert.

Genauer gesagt ist das Playground-Spiel oft physisch, tempo- und trickreich. Es verlangt von den Spieler:innen ein hohes Maß an Grund-, Antritts- und Reaktionsschnelligkeit sowie körperliche und geistige Beweglichkeit. Spontaner Improvisation und eingeübter Innovation, die sich in Überraschungsmomenten und Täuschungsmanövern äußert, kommt eine große Bedeutung zu. Vorausgesetzt wird die dafür erforderliche Intensität, Athletik, Ballartistik und Körperkontrolle.

„The black schoolyard game demanded all the flash, guile, and individual reckless brilliance each man would need in the world facing him“, reflektierte Abdul-Jabbar in seiner introspektiven Autobiografie „Giant Steps“ (1983). „This was on-the-job training. When no jobs were available. No wonder these games were so intense, so consuming and passionate.“

Individualität und Originalität, in Form virtuoser körperlicher Selbst-Expression und dem Zelebrieren des eigenen Stils, sind demnach typische Spielelemente des weniger restriktiven Playground-Basketballs, der nicht zuletzt vom Eins-gegen-eins und dem Zug zum Korb lebt.

Man denke hier vor allem an spektakuläre Signature Moves wie personalisierte Crossover-Dribblings, Körpertäuschungen und Wurfbewegungen sowie das vertikale Spiel in Gestalt individualisierter Abschlüsse.

Die Kongruenz dieser Skizze mit der ausdrucksstarken, improvisatorischen Spielweise des unter 30-jährigen Jordan ist unverkennbar. Seine unvorhersehbare athletische Kreativität gilt als legendär, zumal das individuelle Flair seines unverwechselbaren Stils hohen Wiedererkennungswert besitzt. „Head moving, arms extending, hands waving, tongue wagging, and legs spreading“, wie der Soziologe Michael Eric Dyson „MJs“ aufgeführtes Selbst beschrieb.

Und auch Jordan bejahte seinem afroamerikanischen Spielstil: „I’ve always been able to create in those situations, and I guess that’s the Afro-American game I have – to put surprises, something new in my game. Improvisation, spontaneity, all that stuff.“

Der Aufwindeffekt seiner elektrisierenden Spielweise ist hinlänglich bekannt: „The style game that I played was a breath of fresh air to the league.“

Schwierig ist indes, dass „MJ“ den Einfluss afroamerikanischer Kultur auf sein Spiel nicht reflektierte. Vielmehr verwechselte er Kultur mit Natur und bediente damit das Stereotyp des Naturtalents. So äußerte er: „That’s natural to me, can’t teach it – it was all natural ability. The jumping, quickness“, und unterstrich: „We were born to play like we do.“

„Be the best at what you do“

Dass Jordans Spiel facettenreicher, er weit mehr als ein hyperathletischer, kreativer Scorer war, wurde im Verlauf seiner Karriere zunehmend gewürdigt. Der „schwarze“ Flugakrobat mit der Playground-Ästhetik erlangte als kompletter Spieler, mit vielen zuvor vernachlässigten Qualitäten heldenhafte Anerkennung.

Grundlegend waren hierbei die ersten Mannschaftserfolge der Chicago Bulls, die er als überdominanter Teamspieler zum „Threepeat“ führte. Außerdem entwickelte er seine Spielweise stets weiter und passte sie vor allem im Zuge seiner ersten Wiederkehr (1995) erfolgreich an. So agierte der über 30-jährige Jordan verstärkt als smarter Sprungwerfer, der eine Partie jederzeit mit seinem beliebten Fadeaway-Jumper aus der Halbdistanz entscheiden konnte. „M.J., fade-away, perfect“, wie Jay-Z einst rappte.

Als sehr förderlich erwiesen sich ferner gezielte Werbekampagnen, aber auch Jordans eigene Erklärungen und die von ihm überzeugend verkörperte Symbiose von Arbeit und Spiel: „What I do for a living is a game.“

Jordan betrachtete Basketball, den er „for the love of the game“ spielte, zum einen als „a mature and smart fun where you go out and do your job, get your rest“. Das Spiel, seine Berufung und Liebe, bereitete ihm Freude und Vergnügen. Während seiner NBA-Auszeit hatte er es vermisst: „I truly loved the game. I missed the enjoyment it gave to me.“

Zugleich bedeutete es eine ernstzunehmende Anstrengung, die ihn körperlich und psychisch ausgezehrt hatte, da er sich in der Pflicht sah, auf höchstem Niveau konstant Wertarbeit abzuliefern: „You have competition every day because you set such high standards for yourself that you have to go out every day and live up to that.“

Hier deutete „MJ“ weitere Kernaspekte seines Spiels an: seine protestantische Arbeitsethik und seinen ausgeprägten Wettkampfgeist. Jordans stetige Lust auf neue Herausforderungen, das Streben, sich beweisen und messen zu wollen, ein unbändiger Siegeswille und perfektionistischer Ehrgeiz bestimmten seine Selbstführung.

Seine Selbsterfüllung lautete: „Competing at the highest level of competition. That is the dream and enjoyment that I get out of the game.“ Die dafür notwendige Verbissenheit, Erfolgsgier und mentale Stärke besaß Jordan – der wiederholt spielentscheidend auftrumpfte – wie kaum ein anderer NBA-Profi. „Be the best at what you do“ war sein Mantra. Ohne Basketball, ohne Wettkampf, ohne Höchstleistung konnte „Air“ nicht sein.

Für seine Produktivität und Wertschöpfung erwartete Jordan Respekt. Dass er von Bulls-Eigner Reinsdorf jahrelang unterbezahlt und dann nur widerwillig marktkonform entlohnt wurde, nahm „MJ“ persönlich. „The sense of greed, of disrespect for me“ befeuerte einerseits seine selbstunternehmerische Werbetätigkeit (mehr dazu im zweiten Teil der Trilogie); andererseits seine Freude am wettkampforientierten Spiel, wo er Erfüllung und die ihm so wichtige Anerkennung erfuhr.

Um seinem Selbstanspruch und den hohen Erwartungen der Öffentlichkeit zu genügen, bewies Jordan einen beharrlichen Trainingseifer und Einsatzwillen. Als fordernder „Leitbulle“ versuchte er seinen Mitspielern diese beispielhafte Arbeitseinstellung und Hingabe – nicht selten unsanft – einzuimpfen: „I kept pulling them up, trying to get them to a level where we could win.“ Denn Basketball, so seine Einsicht, sei „first and foremost a team game“. Alleine und ohne Vertrauen in seine weniger begabten Mitspieler konnte der kompromisslose Wettkämpfer keinen Erfolg haben.

Auch in der Wahrnehmung seines Spiels war nun von Jordans Teamgeist, seinen Führungsqualitäten und dem meist disziplinierten Auftreten die Rede. Großen Anklang fand zudem sein begründetes Selbstvertrauen: „I can dictate what I want to do in the course of the game.“

Jordan galt nicht mehr nur „as a premier athlete who can run fast, jump high and routinely deliver“, wie Meistertrainer Phil Jackson betonte. Hinzu kam, dass er sowohl die Fundamentals als auch die Feinheiten des Spiels beherrschte. „MJ“ brachte als vielseitig versierter Scorer, fähiger Playmaker und exzellenter Verteidiger ein positionsloses Allroundspiel aufs Hartholz. Herausgestellt wurden sein Spielverständnis und seine mentale Stärke – „the part that separates good players from the great players“, so Jordan, der trotz aller Qualitäten ein Schüler des Spiels blieb.

Öffentlichkeitswirksam repräsentierte der Großmeister übersportliche amerikanische Ideale. Anhand seiner Sporttriumphe veranschaulichte er die Wirkmächtigkeit von Arbeitswillen und Erfolgsstreben, Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsstärke. Selbstverwirklichung und Schwarzsein schienen sich nicht auszuschließen. So verkörperte „Air“ den gelebten Traum – und zwar nicht allein als basketballerischer Überflieger.

Teil II der Jordan-Trilogie: Be Like Mike

Eine erste Version der Jordan-Trilogie ist im März 2015 auf der Plattform 3meter5.de (heute gotnexxt.de) erschienen.