GOAT-Gerede – eine Gegenrede

Ein Essay über das notorische Ehren-Akronym, „James vs. Jordan“ und die unerträgliche Leichtigkeit des ahistorischen Vergleichs.

In unausweichlicher Regelmäßigkeit werden Basketball-Aficionados und NBA-Connaisseurs mit einer unnötigen Diskussion konfrontiert, die um folgende Kernfrage kreist: „Wer ist der beste Basketballer aller Zeiten?“

Besonders während des alljährlichen Bestentreffens der NBA-Playoffs wird die Debatte um den GOAT (Greatest of All Time) gerne geführt. Generell findet sich in der US-Basketballkultur immer wieder ein Anlass, die meist gleichen Argumente auszutauschen. Wobei die stets lancierten, polarisierenden Aussagen einstiger NBA-Größen und heutiger Dampfplauderer zusätzlichen Zündstoff bieten und so die Debatte befeuern.

Im letzten Jahr waren es zuvorderst die herausragenden Leistungen und statistischen Rekorde von LeBron James, welche die schwelende Vergleichsdiskussion neu entfacht hatten. Vor allem James‘ siebte Finalteilnahme in Serie sowie der eindrucksvolle Fakt, dass der Chef-Cavalier in der bisherigen Ligageschichte die meisten Playoff-Punkte erzielt hat, zog ein erneutes Bewerten der Besten nach sich.

Schließlich haben nur je drei Celtics- und Lakers-Legenden – Bill Russell (12 Mal), Sam Jones (11), Kareem Abdul-Jabbar (10), Tom Heinsohn, Jerry West und Magic Johnson (9) – öfter als der „König“ (8) um den NBA-Titel gespielt. Zumal lediglich fünf Spieler der Russell-Celtics (die genannten Grünen sowie K.C. Jones und Frank Ramsey) mehr konsekutive Finalteilnahmen vorweisen können. Derweil hatte LBJ 2017 niemanden geringeren als Michael Jordan – den erklärten GOAT – bei den Playoff-Punkten überflügelt und damit dem gewollten Gerede um den Größten maßgeblich Auftrieb gegeben.

Manche Meinungsmacher bedeuteten, James habe neuerlich den fest gegründeten Status desjenigen erschüttert, den viele für den besten Basketballer aller Zeiten halten. Der „Finalverlierer“ sei mitnichten so gut wie „Air“, betonten hingegen zahlreiche Gegenredner. Kurz gesagt: „James vs. Jordan, Runde …“ – zum wievielten Male eigentlich? – war eröffnet.

Jüngst war das GOAT-Gerede wiederum vernehmbar, da der 33-jährige Ausnahmespieler im Zuge seiner 13. Postseason-Teilnahme abermals grandios aufspielt, die Rolle als „Playoff-MVP“ bekleidet und wiederholt Spiele entscheidet. So hat James in der Postseason nun etwa mehr Buzzer-Beater als Jordan versenkt. Derweil der „König“ seine neunte Finalteilnahme anstrebt und seine Kavaliere zum vierten Mal in Folge in die NBA-Finals führen könnte.

Gradmesser und Goldstandard

Dass die ermüdende GOAT-Debatte wiederholt aufgewärmt und hochgekocht wird, erscheint daher nachvollziehbar. Denn im von Stats und Rankings getriebenen US-Sport, wo letztlich „best practice“ bewertet und wortreich besprochen wird, erscheint sie als unvermeidbar. Alldieweil die medial geschürte Diskussion um die Besten und Bestenlisten in naheliegender Weise polarisiert und Emotionen weckt. So kann jeder Gelegenheitsfan in die leicht zugängliche Debatte einsteigen, problemlos eifrig mittun und kaum überprüfbare Behauptungen äußern. Nicht umsonst merkte ein abgeklärter LeBron einst an, das bemühte GOAT-Thema sei „great for barbershops“. Auch für Barhocker, die Pressetribüne und Social-Media-Plattformen, möchte man hinzufügen …

Indes liegt es eben auch ein wenig an LBJ selbst, dass er immer wieder ins Verhältnis zu MJ gesetzt wird. Seine zahlreichen Jordan-Referenzen sind wohlbekannt. Er habe sich wegen ihm in das Spiel verliebt; als Heranwachsender setzte sich James mit dem „Be Like Mike“-Diktum auseinander; weiterhin jagt der dreimalige Champ und dreifache Finals-MVP dem Geist von „His Airness“ nach, obwohl er niemandem mehr etwas zu beweisen hat.

Warum Jordans Name regelmäßig mit ihm in Zusammenhang gebracht wird, ist zudem offenkundig mit James‘ Dominanz zu erklären. Seit Jahren regiert der „König“ schier unangefochten den Osten. In der postmodernen NBA scheint ihm – jenseits der Finals – schlicht die Konkurrenz zu fehlen. Um die Glanzleistungen des viermaligen MVPs zu bewerten, wird daher konsequenterweise der anerkannte GOAT als Maßstab herangezogen.

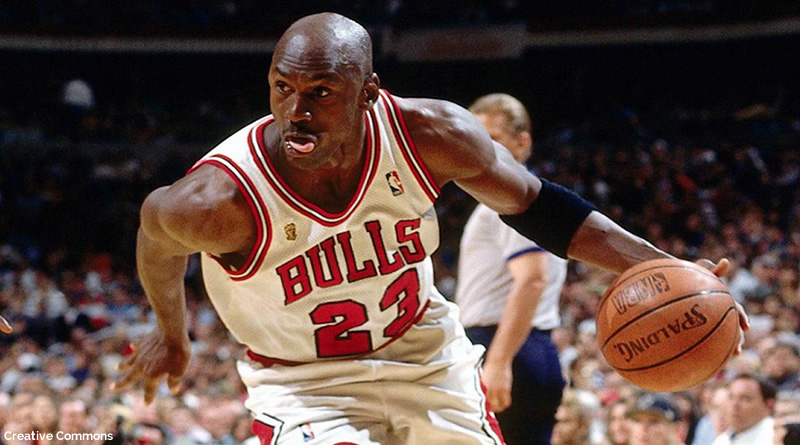

Warum Jordan als Gradmesser gilt, ist wiederum leicht verständlich: Im Zeitraum von 1987 bis 1998 gewann der fünffache Liga-MVP in einer Dekade (bei eineinhalbjähriger Auszeit) alle seine sechs Meisterschaftsserien, sechs Mal war er dabei der Finals-MVP. Einzig Kareem Abdul-Jabbar wurde einmal mehr als Saison-MVP ausgezeichnet. Abseits der Russell-Celtics kann allein Robert Horry mehr Meisterschaftsringe als MJ vorzeigen. Kurzum, Jordan verkörpert eine seither unikale, für viele unübertroffene Exzellenz, den NBA-Goldstandard.

Zudem zeigt sich in der Basketballkultur die immense Wirkkraft, der lange Schatten der globalen Ikone des Sports. Über eine Generation hinweg wurde zur Mitte der 90er Jahre nach dem „nächsten Jordan“ gesucht. Grant Hill, Jerry Stackhouse, Vince Carter, Tracy McGrady und Kobe Bryant mussten als potenzielle Thronerben mit Jordans überlebensgroßer Präsenz und den überzogenen Erwartungen umgehen. Wobei Kobe (dafür oft belächelt und bewundert) die Herausforderung für sich annahm, aber letztlich doch nicht an MJ heranreichte. Von einem „Scheitern“ kann gleichwohl keine Rede sein …

Derweil ist LeBron bislang der erste und einzige Akteur, der seit Jordans drei Rücktritten als ernsthafter Herausforderer gilt und dadurch in der sowieso höchst subjektiven GOAT-Debatte dauerhaft Verunsicherung stiftet. Nicht zuletzt legen dies die Verteidigungsversuche der provozierten Jordan-Jünger und 90er-Nostalgiker nahe.

Gleichzeitig sei auch gesagt, dass in einer nunmehr offeneren Basketballkultur kultürlich andere, neue Vorbilder Einzug gehalten haben. Jordans einstige Omnipräsenz ist in den 2010er Jahren, zumal bei den jüngeren Generationen, die ihn nicht als „Unbeatabull“ erlebt haben, nicht mehr gegeben. Neben James heißen die Basketballidole heuer Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo und James Harden.

Ahistorische Vergleiche

Diese kurze Aufzählung der MVP-Kaliber mag bereits darauf hindeuten, dass Großartigkeit nicht als überzeitliche Größe und stets im Plural gedacht sollte werden. Insofern ist auch die Lieblingsfrage nach dem besten Basketballer aller Zeiten hinsichtlich ihrer Zeitgebundenheit und Geschichtlichkeit zu überdenken. Gewiss, das Vorhaben, NBA-Spieler aller Generationen in eine Reihenfolge zu bringen, mag verlockend sein; mitunter ganze Bücher füllen, Ordnung schaffen und für Gesprächsstoff sorgen – doch ist es de facto unsinnig.

Sicherlich unterliegt jede Generation in der Rückschau der „Gefahr“ der Verklärung und müßiger Vergleiche zwischen den ohnehin durchlässigen Altersgruppen (eine unscharfe Kategorie). Jedoch beziehen solche Gegenüberstellungen meist kaum ein, dass sich das Spiel des Lebens erheblich verändert hat, es heute ein anderes und somit schwerlich vergleichbar ist. Jene Vergleiche sind folglich hypothetisch und letztlich ahistorisch.

Das gilt auch für den Ballsport, da sie auch dem nicht genügend Rechnung tragen, wie sich der Basketball in Anpassung und als Antwort auf die Spielweisen und Stärken der jeweiligen Ausnahmespieler (dominante Big Men, athletische Flügelscorer, scorende Einser sowie vielseitige Alleskönner), die zeitweise prädominant waren oder es heuer sind, gewandelt hat. Überdies in einer Liga, die sich als Entität tiefgreifend verändert hat und einem fortwährenden Wandel unterworfen ist.

„Superteamer“ Draymond Green brachte diese banale, aber basale und doch zumeist ausgeblendete Einsicht während der letztjährigen Finals auf den Punkt:

The game is completely different than is was back then. Now a days if you can’t shoot a 3 you’re a liability on the floor. That wasn’t the case back then. It doesn’t make sense to me because you are talking two different games. I’ve never understood it, nor do I get off into it. They were great in their time, we’re great in our time.

Eine treffende Einschätzung, die im Übrigen nicht nur für die Spieler und ihren Spielstil, sondern logischerweise auch für die Debatte um die beste Meistermannschaft der NBA-Geschichte gilt. Sie ist hin und wieder vielleicht unterhaltsam, aber ebenso wenig gewinnbringend.

Zur Rückkopplung: Ein Vergleich zwischen MJ, der die Association in den 90ern dominierte, und LBJ, der nach Jordans endgültigem Rücktritt 2003 in die Liga kam und diese seit Ende der Nullerjahre mit beherrscht, verbietet sich demnach in vielerlei Hinsicht.

In erster Linie, weil die Unvergleichbarkeit ihrer unterschiedlichen Ären eine gehaltvolle Diskussion über den besten Basketballer aller Zeiten verunmöglicht. Die GOAT-Debatte basiert auf der Vergleichbarkeit der Dekaden und erbrachten, primär zahlenbasierten Leistungen (Titel, Stats, Awards, usw.) – die aber schwerlich eins zu eins zu vergleichen sind.

Dabei spielt eine Vielzahl an zusammenwirkenden Aspekten eine Rolle, die hier kursorisch aufgeworfen seien. Zunächst bedarf es keiner erschöpfenden Diskussion, um festzustellen, dass die NBA eine rasante Professionalisierung durchlebt hat und heute von einer athletischeren, schnelleren und vor allem „skilligeren“ Liga die Rede sein sollte (in der etwa Größe allein kein Einstellungskriterium mehr ist). Signifikante sportmedizinische Fortschritte, gepaart mit Fortentwicklungen im Trainingsbereich und der regenerativen Fürsorge sowie der Rundumbetreuung und -überwachung der Spieler (Ernährung, Schlaf, etc.) hat fraglos zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit und höheren Leistungsdichte beigetragen. Allerdings: Wer vermag das Leistungsniveau der gesamten NBA im Wandel der Zeit exakt zu ermessen?

Hinzu kommt, dass die Liga ihre Regeln in der Vergangenheit immer wieder an die Erfordernisse der Spiels und ihrer Spieler zuschauerfreundlich angepasst hat. Etwa ist das vielzitierte Handchecking, die physische Mann-Mann-Verteidigung der 90er bekanntlich passé. Derweil die Anforderungen in der derzeitigen Pace-and-Space-Ära, nicht zuletzt aufgrund des von Green angesprochenen spielbestimmenden Dreipunktewurfs, sehr hoch sind. Und zwar eben nicht nur am offensiven Ende des Feldes. Die Voraussetzungen sind also bei weitem nicht einfacher, vielmehr anders anspruchsvoll.

Apropos veränderte Voraussetzungen. Es darf auch bedacht werden, dass die Medienlandschaft rasant und radikal umgestaltet wurde. Derzeit bewegen sich die Athleten in einer höchst polarisierten Gesellschaft, in der alle Details kleinlich ausgeleuchtet werden und auf und neben dem Spielfeld kaum etwas unbeobachtet bzw. unentdeckt bleibt. In den 90ern war dies gemeinhin nicht der Fall war – trotz Jordans Gefangenheit in seiner enormen Popularität, der „enthüllten“ Spielsucht und unsportlichen Fouls in der Ehe. Die mediale Aufmerksamkeit, mithin der Druck der öffentlichen Meinung, hat sich also nochmals intensiviert. Ein nicht zu unterschätzender Faktor hinsichtlich der Wahrnehmung und Wirkungsmöglichkeiten der weithin sichtbaren Starathleten.

In puncto Strahlkraft sollte auch nicht vergessen werden, dass MJ seinerzeit der erste globale Basketballstar, ja der alles überstrahlende Sportsuperstar sowie der weltweit bekannteste US-Amerikaner war. Jener Ausnahmestatus wirkt in der Basketballkultur weiterhin kollektiv nach. Nicht zuletzt, weil viele Fans und Fachjournalisten mit Jordan in mehrfacher Hinsicht groß geworden sind. So hat sich diese singuläre Exponiertheit in die GOAT-Debatte effektvoll eingeschrieben. Zugunsten von „His Airness“ und seinem übersportlichen Vermächtnis.

GOAT-Genealogie

Bevor wir in die GOAT-Diskussion tiefer einsteigen, kritisch nach Hilfsgrößen und Möglichkeitsbedingungen fragen, soll zunächst dem Ehren-Akronym als Begrifflichkeit nachgespürt werden. Denn viele, die über den GOAT räsonieren, wissen vermutlich nicht einmal, wo der Begriff zum Teil herrührt, wer ihn kulturell eingebracht hat und welche Konnotation er aufweist.

Der erste Athlet, der das Akronym offiziell einsetzte und sich damit als der „Größte aller Zeiten“ in Stellung brachte, war Muhammad Ali. 1992 begründete Lonnie Ali die Greatest of All Time, Inc. (G.O.A.T. Inc.), um das Erbe ihres Ehemannes zu sichern und sein geistiges Eigentum für geschäftliche Zwecke zu nutzen. Ali, der im Juni vorletzten Jahres im Alter von 74 Jahren verstarb, darf daher als originärer GOAT gelten.

Auch weil sich der prototypische Entertainer-Athlet während seiner aktiven Zeit als Schwergewichtler vielfach „the greatest“ nannte und sich selbst als „the greatest of all time“ rühmte. Bekannt für seine Selbstzurschaustellung und wortgewandte Prahlerei, ließ Ali 1971 etwa verlauten: „I wanted to be the world’s greatest fighter at 11-years-old … I wanted to be the greatest of all time.“ Eine Botschaft, die nachhallt. Denn noch heute gilt Ali vielen als der „Größte“, lebt sein übersportliches Vermächtnis wörtlich weiter.

Indes hat Ali das Ehren-Akronym nicht geprägt. (Angesichts einer komplexen Begriffsgeschichte, die hier nicht aufgerollt sei, ist es historisch uneindeutig, und wohl auch eher nebensächlich, wem dies zusteht). Zumal es keinerlei Belege dafür gibt, dass er oder andere öffentliche Personen den GOAT-Begriff im Verlaufe des 20. Jahrhunderts als gesprochenes Akronym verwendet haben, um „The Greatest of All Time“ zu bedeuten.

Diese Ehre gebührt wohl eher einer Hip-Hop-Ikone. Im Jahre 2000 veröffentlichte LL Cool J sein achtes Studioalbum, das den bescheidenen Titel „G.O.A.T. (Greatest of All Time)“ trägt und passenderweise auch als seine einzige Langspielplatte auf Platz eins der U.S. Billboard 200 landete. Im Hook des Titeltracks ist auf dem Platinum prämierten Album unter anderem zu hören, wie LL wenig überraschend Folgendes proklamiert: „I’m the G.O.A.T, The Greatest of All Time (coo-coo, coo, Cool J).“

Der selbsterklärte „King of Rap“ und „Greatest Rapper All Time“ ist sonach einer der ersten, die das Ehren-Akronym in den USA kulturell eingebracht und salonfähig gemacht haben. Dabei ist es wohl auch kein Zufall, dass dies im innovativen Hip-Hop geschah, wo wortspielerische Selbstüberhöhung und -darstellung zum „Rapertoire“ gehören. Wie generell in der mündlichen afroamerikanischen Kultur, in der neben Rap Spoken Word (z.B. The Dozens, ein verbaler Schlagabtausch besonders unter heranwachsenden Männern) und Trash Talk bedeutsame Kulturpraktiken darstellen, die inzwischen schon lange im Mainstream angekommen sind.

So fand auch der GOAT-Begriff in den Nullerjahren in der US-amerikanischen Pop-, Sport- und Alltagskultur zunehmend Eingang. Der finale Rücktritt des für viele größten Sportlers aller Zeiten im Jahre 2003, mag in dieser Hinsicht eine nicht unwesentliche Sogwirkung entfaltet haben.

Apropos „aller Zeiten“. Jordans begründeter Status als bester Basketballer aller Zeiten, die müßige GOAT-Behauptung, sollte auch ob ihrer Überzeitlichkeit nicht überstrapaziert werden. Denn sie ist nicht verifizierbar, bedeutet ein vorzeitiges Ende der Geschichte und stellt deshalb eine superlative Luftnummer dar.

Alldieweil hatte die Vorstellung vom „Ende der Geschichte“ gerade während MJs Glanzzeit in den 90er Jahren Konjunktur. Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der UdSSR popularisierte der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama diese umstrittene These, die unter anderem implizierte, dass es zu einer letzten Synthese unter westlicher Ober- und Deutungshoheit kommen und es damit keine weltpolitischen Widersprüche mehr geben würde. Es kam bekanntlich anders …

Und auch Jordans Triumphgeschichte handelt von einem gottgleichen Sieger, der in seinen luftgepolsterten Nikes erdgebundene Brüche und Widersprüche anmutig überflügelte. Eine verfestigte wie vereinfachte Meistererzählung, die den vollkommenen Spieler ausrief, der alle Werte und Spielweisen gewinnend inkorporiert habe und sonach sinnbildlich für das Ende der NBA-Geschichte stand.

MJs lineare Aufstiegsgeschichte, die gerne wie ein Bildungsroman erzählt wird, sollte in der Nachlese jedoch herausgefordert und hinterfragt werden. Denn sie beschreibt ein weiß gewaschenes Narrativ, das in den 90ern aufscheinende Charakterschwächen und Schattenseiten, Brüche und Widersprüche überblendet (etwa des jungen Jordan der 80s) – und so letztlich der GOAT-Behauptung Auftrieb gibt.

MJs einstige Allgegenwart und weiterhin spürbare Präsenz bemäntelt zudem bisweilen, dass vor und nach ihm großartiger NBA-Basketball gespielt wurde und auch in Zukunft wird. Nur unterscheiden sich, wie oben skizziert, die Voraussetzungen und Wirkungsmöglichkeiten in jeder Ära; mit jeder Entwicklung der sozialen wie medialen Landschaft und des Spiels. Das verlieren nicht wenige Jordan-Apologeten leider allzu oft aus den Augen.

Es sollte daher nicht vom „Größten aller Zeiten“ gesprochen, das Gewohnheits-Gerede aufgebrochen werden. Einen überzeitlichen, einstimmigen GOAT braucht und gibt es nicht. Vielmehr hat jede Ära einen oder mehrere Ausnahmespieler, die das Geschehen und die Liga dominieren. Ihre Großartigkeit sollten wir nicht zuerst quantifizieren und verifizieren, sondern genießen und schätzen (lernen) – bevor es nämlich zu spät ist, und wir ihnen nachtrauern. Die Jordan-Ära darf derweil fraglos als eine Dekade einzigartiger Dominanz gelten.

Auffällig ist dabei, dass die Erzählung von Jordans Meisterlichkeit häufig im luftleeren Raum stattfindet: Oft wird seine Vorzeigekarriere nur am Rande in die damalige NBA-Landschaft eingebunden (vom gesellschaftlichen Rahmen ganz zu schweigen). Meist fehlt also der Kontext, während die Möglichkeitsbedingungen kaum beleuchtet werden. Kurz gesagt: in der vorherrschenden Vergleichskultur wird nicht selten eine Einordnung vermisst.

Lassen wir uns daher nun spielerisch auf die GOAT-Debatte ein, um zu zeigen, wie unsinnig und auch uneindeutig sie ist.

James vs. Jordan

Beim Standardvergleich „LBJ vs. MJ“ zeigen sich zuvorderst die unterschiedlichen Voraussetzungen, die keine faire Einschätzung zulassen. James‘ Spielerkarriere läuft weiterhin auf Hochtouren, ein Ende scheint noch nicht in Sicht; unterdessen Jordan schon seit 15 Jahren als Basketballpensionär firmiert. LeBron ist heute 33 Jahre jung, physisch und mental (für die immens hohe Belastung) in exzellenter Verfassung. In 15 Spielzeiten hat der „College-Überspringer“ bereits drei Meisterschaften und vier MVP-Titel verbucht. Im gleichen Alter, nach neun Saisons, eineinhalbjähriger NBA-Auszeit, ein paar Comeback-Partien und einer vollen Spielzeit, kam „Air“ (der drei Jahre an der UNC verbrachte) auf vier Championships und vier MVP-Awards.

Wie kann James also ernsthaft an Jordan (von dessen zweiter Auszeit und Wiederkehr wollen wir hier nicht sprechen) gemessen werden, wenn wir nicht einmal wissen, was in LBJs erstaunlich langlebiger Karriere noch kommt? Wohingegen MJs Laufbahn immer in der Rückschau, nach dem Karriereende, bewertet und basketballkulturell erinnert wird. Dass Retrospektiven mit selektiver Erinnerung und dem kollektiven Gedächtnis einhergehen sowie ikonische (bzw. dazu gemachte) Momente verstärkt in den Vordergrund rücken, bedarf wohl keiner weiteren Buchstaben.

Hinzu kommt der Fakt, dass es in der GOAT-Debatte (wie bei so vielen NBA-Diskussionen) keine fixen Parameter gibt, anhand derer Großartigkeit verlässlich gemessen werden könnte. Zumal: Was bedeutet „Großartigkeit“ überhaupt? Was macht „den Besten“ als solchen aus? Was ist und zählt als „Erfolg“? Titel, Finalteilnahmen, tiefe Playoff-Runs, generell der Teamerfolg? Wie gewichtig sind individuelle Stats und Auszeichnungen? Wie werden absolute Höchstleistungen und spielerische Langlebigkeit gewichtet? Welchen Stellenwert besitzen „Clutchness“ und Führungsqualitäten? Welche Rolle spielen die Innovationsfähigkeit und kulturelle Wirkkraft der Akteure?

Man könnte hierzu nun den großen Bill Russell mit seinen elf Meisterschaften und fünf MVP-Titeln in 13 NBA-Jahren anführen. Wiederholt lieferte der Anführer und Anker der dynastischen Celtics in den entscheidenden Momenten ab: 18,0 Punkte, 29,5 Rebounds und 10-0 Bilanz in siebten Playoff-Partien. Nicht umsonst trägt der Finals-MVP-Award seit 1969 den Namen des ultimativen Gewinners.

Kareem Abdul-Jabbar, der vielfache All-Time Leader und siegreichste Spieler der NBA, hat allein in der 80s mit den Showtime Lakers bei acht Finalteilnahmen fünf Titel eingefahren (insgesamt 6-4). Zwischen 1970 und 1980 war Kareem sechs Mal der wertvollste Spieler der Liga. 1985 avancierte er als 38-Jähriger zum ältesten Finals-MVP (25,7 Punkte, 9,0 Rebounds, 5,2 Assists und 2,5 Stocks).

Ferner könnten unter anderem Magic Johnson (5-4 Finalbilanz, je 3x Saison- und Finals-MVP), Larry Joe Bird (3-2, 3x MVP, 2x Finals-MVP) und Tim Duncan (5-1, 2x MVP, 3x Finals-MVP) genannt werden. Doch was sind ihre eindrucksvollen Erfolgszahlen ohne elaborierten Kontext wert?

Dasselbe gilt für Jordans Dominanz in den 90ern. Denn tolle Resultate und viele Titel allein, erzählen noch keine Geschichte. Generell können wir auf Basis quantitativer Daten – die stets kulturell geprägt sind, mitnichten für sich sprechen und immer einer Interpretation bedürfen – keine finalen Wahrheiten beanspruchen. Auch weil kultürlich Menschen involviert sind, die mit Daten selektiv und subjektiv umgehen.

Außerdem sei mit Blick auf die Ausnahmekönner gesagt, dass individuelle Großartigkeit nicht hinreichend ist, Glück und Gesundheit in den Playoffs, wo bekanntermaßen Matchups und Momentum mehr Gewicht haben, vonnöten sind. Wobei wir über einen Teamsport reden, in dem fähige Mitspieler gefragt sind. Ohne einen exzellenten Supporting Cast (allen voran Scottie Pippen, die Schützen John Paxson, B.J. Armstrong und Steve Kerr sowie die Rebounder Horace Grant und Dennis Rodman) gewinnt Jordan schwerlich sechs Meisterschaften. Gleiches gilt für James: Ohne Kyrie Irving als Co-Star und seine „South Beach Superfriends“ (Dwyane Wade, Chris Bosh) wäre der „König“ in dieser Dekade auf verlorenem Posten gestanden (siehe Finals-Sweep 2007).

Gleichzeitig müssen in puncto Möglichkeitsbedingungen die jeweilige Gegnerschaft und Herausforderer der befähigten Titeljäger bedacht werden. So pflügt LeBron seit dem Ende der Big Three in Boston zwar durch den Osten der NBA (allein die 2013er und 2018er Pacers waren bis dato ein echter Prüfstein); doch traf er in den Finals je dreimal auf das „Superteam“ aus dem Golden State und herausragende Spurs-Mannschaften um Tim Duncan. Bisher fünf Mal ging James als klarer Underdog in eine Finalserie. O-Ton LeBron: „I think it’s just part of my calling to just go against teams in the midst of a dynasty.“

Im Gegensatz zu den Jordan-Bulls. Nie wurden die Favoriten in den Finals in ein siebtes Spiel gezwungen, nicht einmal wurden sie in diesen mit einem überdominanten Center (Hakeem Olajuwon) konfrontiert. Derweil hatten die Superteams der Lakers, Celtics und Pistons nach 1990 ihren Zenit überschritten; neue Überteams waren jenseits von Chicago nicht in Sicht. Neunmal erzielten die Bulls in ihren sechs Meisterschaftskampagnen in den Playoffs sonach einen Serien-Sweep (weitere waren möglich). Im Osten konnten ihnen einzig die knallharten, aber limitierten Knicks (1992/93) und die Pacers (1998) ephemer Konkurrenz bieten und jeweils einmal sieben Spiele abringen. Nur die aufstrebenden Magic um Shaq und Penny Hardaway bezwangen die Bulls 1995. Ein Jahr später waren sie ohne den verletzten Horace Grant und mit einem angeschlagenen Nick Anderson jedoch chancenlos. (O’Neal wanderte alsdann nach LA ab.)

In den Finals traten die Bulls 1998 und 1997 gegen die legendäre Jazz-Combo um „Stockalone“ und Jeff Hornacek an. Mehr überdurchschnittliche NBA-Spieler hatte Utah seinerzeit indes nicht aufzubieten. Die „Lake Show“ (um Shaq, Kobe und Eddie Jones) und „Twin Towers“ waren hingegen noch nicht bereit; während den Olajuwon-Rockets mit Clyde Drexler und Charles Barkley vor allem ihr Alter zu schaffen machte.

1996 boten die starbesetzten Sonics Jordan Paroli, hatten jedoch wie die Magic Pech. War doch Gary Payton angeschlagen (und anfangs nicht auf MJ angesetzt), Backup Nate McMillan kaum einsatzfähig und damit Seattles starke Defense geschwächt. Drei Jahre zuvor forderten die Suns um Barkley und Kevin Johnson die Bulls gleichermaßen, verloren gleichwohl auch drei Heimspiele. Den tief besetzen Blazers fehlte 1992 hingegen der absolute Superstar; den im Umbau begriffenen Lakers 1991 vor allem der abgetretene „Cap“ (Kareem). Zumal James Worthy und Byron Scott in Spiel fünf verletzt zuschauen mussten.

Diese flüchtige Zusammenschau der Ost- und Finalgegner soll MJs Leistungen keineswegs relativieren, vielmehr ein paar Was-wäre-wenn-Szenarien zulassen, die freilich unüberprüfbar bleiben, aber dennoch ein wenig Verunsicherung in der GOAT-Debatte stiften mögen. Wenngleich das Vermögen der involvierten Spieler und Teams, ohnehin nicht im Quervergleich mit James‘ Gegnern, kaum zu bemessen ist. Aber darum geht es hier auch nicht – sondern sich mit der Vergleichskultur nicht abzufinden und festgesetzte Denkgewohnheiten aufzubrechen.

So wäre auch infrage zu stellen, ob der gewohnheitsmäßige Abgleich traditioneller und erweiterter Statistiken zielführend ist. Wissen wir doch um die Fähigkeiten und Qualitäten von MJ und LBJ. Dass Jordan als Scorer unaufhaltsamer und unberechenbarer war, wobei er einen pathologischen Siegeswillen und „Killerinstinkt“ offenbarte. (Ob er für letzteren gefeiert werden sollte, erscheint im Übrigen zweifelhaft.) Zudem war er als kompletter Akteur als Spielmacher befähigt und vermochte elitäre Verteidigung zu spielen. LeBron darf dagegen als besserer Rebounder, Shotblocker und Passgeber gelten. Als ein auch ob seiner Körperlichkeit anderer Spielertyp. Ein Alleskönner, der auf das Spiel wohl umfassender Einfluss nimmt. Nicht zuletzt, weil er seine Mitspieler viel mehr im Blick hat und sie seit jeher bereitwillig einbezieht.

Nachdem James im Vorjahr Jordans Playoff-Punkte-Rekord durchbrochen hatte, ließ er im Hinblick auf sein Spiel entsprechend verlauten:

I did it just being me. I don’t have to score the ball to make an impact in the basketball game, and that was my mindset when I started playing the game. I was like, ‘If I’m not scoring the ball, how can I still make an impact on the game?’ And it’s carried me all the way to this point now, and it’s going to carry me for the rest of my career, because scoring is not No. 1 on my agenda.

Wir könnten nun fragen, wer hat die großartigeren Skills? (Achtung Fangfrage.) Oder kleinlich über Finals- und Playoff-Performances, Win- und MVP-Shares sowie „Clutchness“ räsonieren. Aber wohin würde uns dies führen? Schließlich werden MJ und LBJ weder in ihrer jeweiligen Prime aufeinandertreffen, noch unter gleichen Bedingungen NBA-Basketball spielen. Also: Game over bei „James vs. Jordan“.

Allerdings nicht ganz.

Denn wenn wir schon dabei sind, sollte nicht ausschließlich die spielerische Komponente, sondern auch die übersportliche Wirkmacht berücksichtigt werden. Und in dieser Hinsicht ist LeBron, zumal als selbstbewusster Afroamerikaner in einem wenig großartigen weißen Amerika, ein beispielhafter Saubermann. „No drugs, no gambling, no known domestic issues“, wie Charles Grantham herausstellt, einst der erste Executive Director der NBPA und nun Hochschulprofessor für Sportmanagement. „LeBron has leveraged his talent and power, on court and off.“

Einerseits ist James als selbstbestimmter Superstar-Free-Agent auffällig geworden, der dazu beigetragen hat, das Machtgefüge innerhalb der NBA nachhaltig zu verschieben. Daran, besonders an seiner allzu selbstbewussten „Decision“ (siehe dazu der erhellende Vortrag von Yago Colás im folgenden Video), haben bekanntlich viele Anstoß genommen. Menschen, die sich mit der hart erkämpften Handlungsfreiheit und Entscheidungsmacht der Spieler nach wie vor schwer tun. Gerade, wenn es sich um junge Afroamerikaner mit sozialem und ökonomischem Kapital handelt, die ihre Leben und Zukunft selbstverantwortlich bestimmen. (Die grundlegenden Vorarbeiten, die Jordan als prototypischer Superstar hierzu geleistet hat, sollten kultürlich bedacht werden.)

Andererseits amtiert LBJ als machtbewusster und meinungsstarker politischer Athlet. Einer, der sichtlich in sich ruht und auch abseits des Parketts Größe zeigt, gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und sich reflektiert einbringt. „LeBron James has drawn up the blueprint for not being muzzled, bridled or led around“, sagt daher der ehemalige NBA-Profi Len Elmore, welcher sich für Spielerbelange eingesetzt hat und als Rechtsanwalt arbeitet. „We’re in a different era now than when Michael played, and LeBron has had smarter advisers, more tools. That’s frightening or alienating for people who find it distasteful for a young guy – and one without a college education – to be wielding that kind of power, especially on the political side.“

Wir sollten den globalen Player und lokalen Philanthrop, der seine Sichtbarkeit und seinen sozioökonomischen Status einzusetzen versteht, dabei also nicht mit Jordan vergleichen. Auch wenn James nach seiner Spielerkarriere eine Karriere als Mehrheitseigner anstrebt und bereits sein eigenes Superteam anvisiert. („If I become an owner, I’m going to try to sign everybody“.)

Bestimmt kommen dann einige Dampfplauderer auf die glorreiche Idee, James und Jordan als Teameigner zu vergleichen – und bekritteln, dass die Dominanz von „Owner-LeBron“ schlecht für die NBA sei.

Eine erste Version dieses Longreads ist im Sommer 2017 auf der Plattform 3meter5.de (heute gotnexxt.de) erschienen.