Herausforderung Herkunft

Im Februar wird in den USA alljährlich der Black History Month begangen. Ein guter Anlass, um in einem Schwarzen Sport das Thema „Herkunft“ zu beleuchten. Denn gerne werden romantisierte Erfolgserzählungen geschrieben – über den Aufstieg aus dem amerikanischen Großstadtghetto in die Glitzerwelt der NBA. Doch sind solche Wohlfühlgeschichten empirisch haltbar?

Gewohnheitsmäßig wird gemeinhin angenommen, dass Schwarze Spieler aus der „Hood“ kommen – mitsamt dem Ballast stereotyper Vorstellungen über „Baller“ und Bewohner der sogenannten „Inner Cities“ (de facto handelt es sich meist um randständige Stadtbezirke). Nicht selten imaginiert als „schwarze Andere“, werden Afroamerikaner allzu oft als klischeebeladene Abziehbilder popkulturell vermarktet sowie profitabel verkauft. Und dabei in Bild, Schrift und Ton für die Mehrheitsgesellschaft anschaulich im „urbanen Dschungel“ (oder hierzulande halt in Tiefgaragen) verortet. „Straight Outta …“ Baltimore zum Beispiel:

Das kommerziell zur Schau gestellte „authentische“ Schwarzsein erzeugt und nährt die Faszination (bisweilen Furcht) weißer Konsumenten. Mithin bedient es die voyeuristische Tendenz, ästhetisiertes Anderssein, fetischisierte Artistik und Athletik zu zeigen, aus sicherer Distanz „Slumming“ zu betreiben sowie ehrgeizigen Aufstiegen (und etwaigen Abstiegen) beizuwohnen.

Wiederholt werden zudem kriminelle Vergangenheiten sowie unverantwortliche Verhaltensweisen breit getreten und damit ausgetretene Wege beschritten. Was nicht zuletzt dazu führt, dass Stereotype fortgeschrieben werden. Negativklischees, die vor allem über („gewalttätige, straffällige“) Schwarze Männer und abwesende Väter (mithin „dysfunktionale“ afroamerikanische Familien) in der US-Gesellschaft fest verankert sind und ihrer Kultur wirkmächtig zirkulieren.

Anstatt diese überzeichneten Vorstellungen kritisch zu reflektieren und nach systemischen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu fragen, etwa strukturelle Armut und soziale Ausgrenzung zu problematisieren, werden zumeist nur harte Einzelschicksale und singuläre Underdog-Geschichten präsentiert. Doch das Handeln scheinbar selbstbestimmter Subjekte geschieht nicht losgelöst von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die vielmehr lebensprägend und kollektiv bedeutend sind. Zumal letztere häufig kein Happyend zulassen.

Boys from the Hood?

Auch viele biografisch angelegte Basketballgeschichten sind als Herkunftserzählungen davon betroffen. Um Schwarze Spieler vorzustellen und sie zu verstehen, bedienen gutmeinende Autoren gängige „Boys from the Hood“-Narrative, die überdies als Nebelkerze fungieren. Denn im Hinblick auf die afroamerikanische NBA-Präsenz sind ghettozentrierte Darstellungen nicht selten irreführend.

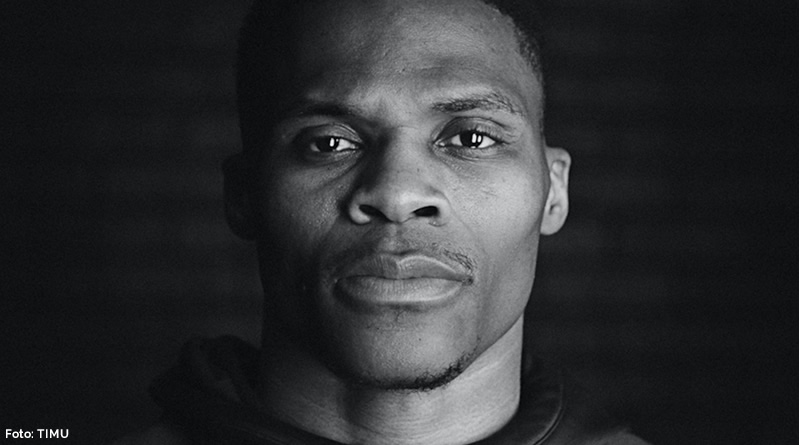

Gewiss, prominente Akteure, unter ihnen Russell Westbrook (South Central LA), Damian Lillard (East Oakland) und der im obigen Video präsentierte Carmelo Anthony (West Baltimore), haben einprägsame Erfahrungen gemacht. Sie sind in vernachlässigten und vergessenen Großstadtvierteln aufgewachsen. Indes kommt das Gros der NBA-Profis nicht aus solch einer Sozialumgebung – vielmehr aus mittelgroßen Städten und Suburbia, den Vorstädten.

So gehört die Mehrheit der Spieler bereits vor Ligaeintritt sozial bevorteilten Schichten an. Je 57 Prozent der afro- und euroamerikanischen Spieler stammen laut einer Studie (Dubrow & Adams 2012, die noch immer Gültigkeit besitzt) aus der Mittelschicht. (Dabei ist die vorherrschende Vermögenskluft zwischen weißen und Schwarzen Menschen zu bedenken. Weiße Haushalte sind in den USA im Durchschnitt siebenmal so vermögend wie Schwarze. Es ist ein so erheblicher Unterschied, dass ein Vergleich zwischen der weißen und Schwarzen Mittelschicht wenig Sinn ergibt.)

Die durch die Hip-Hop-Generation um Allen Iverson (aufgewachsen in „Tidewater Virginia“), Rasheed Wallace (North Philly) und Stephon Marbury (Coney Island) befeuerte ghettozentrische Vorstellung – der typische Profi einer mehrheitlich Schwarzen Liga käme aus der „Hood“ – trifft sonach schwerlich zu. (Deutlich für den Studienzeitraum, 1994-2004; hinzu kommt heuer die effektvolle Gentrifizierung des Collegebasketballs.)

Wie Michael Jordan, Kobe Bryant, Steph Curry und viele andere, können 66 Prozent der Schwarzen sowie 93 Prozent der weißen Athleten also eine relativ privilegierte soziale Herkunft (Mittel- oder Oberschichtzugehörigkeit) vorweisen. Ein Drittel bzw. nur sieben Prozent der Spieler sind folglich von unterprivilegierter Herkunft. Dabei wird gesellschaftliche Ungleichheit nicht zuletzt durch das Zusammenwirken von „ethnischer“ Herkunft, Klassenzugehörigkeit und Familienstruktur bedingt.

Family Affair

81 Prozent der weißen NBA-Profis sind im Gegensatz zu 43 Prozent ihrer Schwarzen Teamkollegen in traditionellen Familien mit zwei Elternteilen aufgewachsen. Bei letzteren dominieren hingegen Haushalte alleinerziehender, arbeitender Mütter (44 Prozent) – und damit ein sozial gemachtes Klischee, das es in seiner ganzen Tragweite ernst zu nehmen gilt. Nicht umsonst würdigte Kevin Durant im Zuge seiner MVP-Dankesrede (2014) „Mama (Wanda) Durant“ beispielhaft: „You sacrificed for us. You the real MVP.“

Werden nun Formen sozialer Benachteiligung, eine sogenannte Einelternfamilie und ein „Unterschichtstatus“ zusammengebracht, dann ergibt sich folgendes Bild: 21 Prozent der euroamerikanischen Spieler sind von einem der beiden Nachteile betroffen, aber kein einziger vom Kombinationseffekt. Dagegen sind ihre afroamerikanischen Mitspieler mit jeweils 59 (ein Nachteil) und 28 Prozent (beide) überproportional benachteiligt.

Dies mag kaum verwundern: Mit Blick auf die Gesamtbevölkerung (US Census 2000) ergeben sich für männliche Heranwachsende unterschiedlicher Herkunft ungleiche Startbedingungen. 45 Prozent Schwarzer und 23 Prozent weißer Jungen wachsen in der unteren Sozialschicht auf. Während 62 Prozent junger Afroamerikaner sowie 26 Prozent der Euroamerikaner in Einelternfamilien sozialisiert werden.

All diese Zahlen legen nahe, dass NBA-Akteure gesamtheitlich einen vergleichsweise privilegierten Sozialhintergrund besitzen. Effektvoll haben diese Ausnahmekönner von ihrer Ausgangslage profitiert. Denn unterprivilegierten Schwarzen und weißen Jugendlichen kommt eine schätzungsweise um 37 und 75 Prozent verringerte Chance zu, es in die Association zu schaffen. Bei Kindern aus Einelternfamilien vermindert sich diese um 18 und 33 Prozent.

The Hard Way

Der Weg in die Liga verläuft also in eingeschränkten, ungleichen Bahnen. Das Leistungsprinzip ist in puncto Profichancen nicht hinreichend, der sozioökonomische Status wirkmächtig. In einer sozial undurchlässigen US-Gesellschaft ist der Weg aus der „Hood“ aufs „Hardwood“, zu Ruhm und Reichtum, kaum gangbar.

Für gesellschaftlich benachteiligte junge Afroamerikaner – ein Drittel der Schwarzen Bevölkerung lebt in räumlicher und sozioökonomischer Isolation (im sogenannten „Hyperghetto“ ) – ist Sportpartizipation selten ein Ausweg, die NBA nahezu unerreichbar. Umso beachtlicher sind die Lebensleistungen derjenigen, die ihre „Hoop Dreams“ entgegen aller Wahrscheinlichkeit realisiert haben. „KD“ & Co. sowie ihren Unterstützerinnen und Unterstützern gebührt besonderer Respekt.

Derweil wäre es ein willkommener Fortschritt, wenn ihre Geschichten nicht bloß wiedergegeben, sondern öfter einmal genutzt werden würden, um politisch zu intervenieren. Nämlich um unsoziale Aufwachsbedingungen kritisch zu kommentieren; und harte Wege nicht einfach in Form romantisierter Underdog Stories zu konsumieren. Denn Schwarze Leben zählen – fernab der Box Offices und Box Scores. Und auch nicht allein im vorübergehenden Black History Month.